ここまでのまとめ。クローズしたサーキットコースを自分のベストラップで走しり続けるとミスを除いて再現性ある時間と回転数とアクセル開度とAFRが記録できる。このデータを使えば自分のライディングを適度に補うことが可能なことが分った。繰り返し同じコースなら妥協点も見つけやすく、またライディングの下手さも少々リカバリーできる。

そんなことで走っては録る。走っては録る。走るたびにパワーコマンダーのインジェクションマップは任意の仕様となるのだけれど、だんだん詰まらなくなってきた。ただセッティングをするために走るのは詰まらない。レースに参戦していないのでなぜかむなしい。基本的には速さを求めているのではないのだから、自由にマシンを操ってこそバイクは面白いはず。タイムを出すため、マシンが最大限に動くためのライディングはナンセンス、自分はタイムとセッティンに支配をされている。レースで勝ちを狙わないのにセッティングをしていると自分は何でバイクにのっているの?と疑問に陥る。

もしこれがレースに勝つためのものであるならば、ひたすら努力しても実るものがあるけれど、レースに参戦していない今、マシンが良くなろうともその差は微量であまり意味を成していない。空燃比が若干ずれていようが基本的にマシンが壊れない範囲でかつ気持ちさえよかったらそれでいいのではないか?

トルクを出したいところを、チョイっと足して、レスポンスが悪いところをチョイっと下げてみる。その程度、いいのではないか?うん、ちょっと方向性を変えよう。

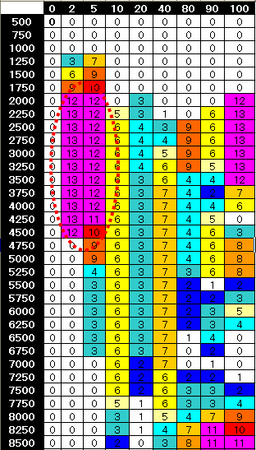

WidebandCommander #9

さてなかなか答えがでないセッティング。当たり前な気がするけど、ようやくわかってきたこと。それは走るときの負荷によって同じ回転数や同じアクセル開度でもAFRの出方が違う!!!そればかりかアクセルは閉じると薄く、開けると濃くなってしまう。再現性を良くとろうとすると一定の負荷で計測時間に対して同じアクセルの開け方が必要。設定データの基盤を作るときはシャーシダイナモが欲しくなります。時間貸しとかしてくれるシャーシダイナモ屋さんがないかなぁ、なんてつぶやいてみたりする。

でも走るたびにデータを収集すると見えてくることもある。

データ1

まずアクセルムラであっという間にAFRが1変わる。

AFR値を確認すると如実にラフなアクセルワークに対して変動していることが分る。

そもそも待ち乗りでGOandSTOPしているときのデータはアクセルオフの影響があるので参考にしかならない。

データ2

でもダイナモを使わなくても上手くデータを処理するとAFRの濃い薄いが見えてくることが分った。

たとえば二つのデータのように回転数をY軸にアクセル開度をX軸にして対数表記させてみると、アクセルの開度0~10%かつ2000~5000rpmに対して共通してAFR=11まで濃くなる部分があることが明確となる。

そこでマップを見てみると原因はコレ。今使っているマップはアクセル開度~10%で~5000rpmが極端に濃い設定となっているのである。ここを減らすことでAFRを12~13に落ち着かせることができると考えられる。

ようやくある程度は燃料調整の方法が見えてきた。でも、めちゃ遠い作業である。また今回のようにある部分のエリアが濃くなっているというのは分るけれど、微細な変動については前述の通りに負荷が一定でないので捕らえきれない。

うむ、ちょっと作戦を変更してみよう。