その夜、仕事帰りに同僚と歩いていた。いつもなら気楽な居酒屋に入って、軽くつまみを囲みながら世間話をして帰るのが常。けれど、その日は違った。彼の「テリトリー」があるらしく、どうしても連れて行きたい場所があるという。

雑居ビルが立ち並ぶ繁華街の一角へと足を踏み入れる。五階建ての建物の中に、パブやスナック、バーがぎっしり詰まっている。長年この街に住んでいながら、自分の生活圏とは交わらないエリア。普段は素通りしてきた場所だ。

視線を上げると、白と黒のコントラストが際立つ看板が目に飛び込んできた。中央に英語のロゴ、その周囲を流線形のピンストライプが彩り、どこか時間を切り取ったような空気を纏っている。階段を上がり、重厚なドアの前に立った瞬間、胸の奥に小さな緊張が走る。取っ手を押し開けたその先には、日常とはまるで異なる世界、彼のテリトリーが広がっていた。

カウンターに腰を下ろすと、狭い9脚のカウンター並びに個性的な人が目に飛び込む。

右端に座っている年上の女性は、きっと若い頃に随分とモテただろうな、と思わせる艶っぽさを漂わせている。私よりちょっと年配の女性。

扉から入ってきた二人組は対照的だ。一人は、よく喋りそうな年上の女性。あの雰囲気は近所の“ママ”だったとしてもおかしくない。そして彼女の隣には、細身で自然に髪を後ろに流した、カッコイイ兄さんがいる。年下彼氏のような印象だ。

他にも、場を仕切るでもなく、黙って酒を楽しむだけで十分存在感を放っている、薄毛なのに長い髪をしているロックな人がいる。みんな自分の年齢をとうに超えているはずなのに、この店に集う姿はどこかスタイルがタイトで、年齢を感じさせない。

きっと普段の生活でも「かっこよさ」を捨てないまま積み重ねてきた人たちなのだろう。そんな常連客たちの姿を眺めながら、私は勝手にストーリーを組み立てて楽しんでいた。まるで映画のワンシーンに自分も紛れ込んだような、不思議な気分だ。

店内は、樽型にランプを形取った灰皿のひとつから、壁に貼られたハードなポスターまで「無駄にかっこいい」。演出ではなく、積み重ねられた年月が染み込んだリアル。その空気感は、暗がりのソファーで黒いサングラスを外さず眠るダンディなオーナーのセンスなのだろう。

そして、カウンターの内側には、自分より二つ年下と聞いたバーテンダーが立っていた。自称カブのカスタム好き。年齢は近いのに、軽やかで若々しい雰囲気を纏い、初見の私を楽しませるために、興味があることをしっかりと掘り下げてくれる。

キャンプ、漫画、バイクまで幅広い話題を軽快にこなしながら、常連さんたちの音楽談義にまでスッと入り込んで会話を回していく。そうした空気作りもまた、このバーの「リアルさ」に私を虜にしていた。

同僚と並んで、飲めもしないロックを無理に煽っていると、ふと彼がトイレに立った。その一瞬の隙に、三つ隣の席にいた年上の女性に、思わず自分から声をかけてみた。

「おねーさんは毎日来ているの?」と軽く聞いてみる。

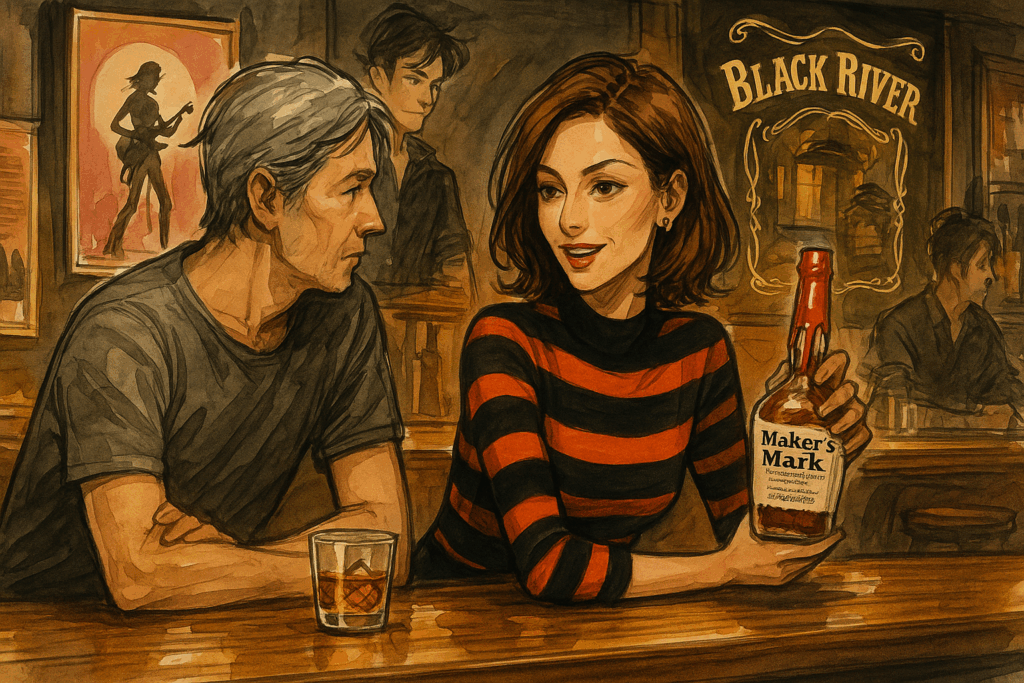

落ち着いた雰囲気のその人は、どうやら常連を装いながら、飲みに来た客の相手をしてくれる存在らしい。自然に隣へと腰を移し、まるで昔からの知り合いのように会話が始まった。

「バーボンは飲んだことある?」と彼女が尋ねる。

「実は、あまりお酒を飲みたいと思ったことがなくて。銘柄もほとんど知らないんです」

そう答えると、彼女が差し出したのが赤いシーリングワックスで封じられた一本、メーカーズマークだった。

「これね、ただの飾りじゃないのよ。元々は手紙を封じる“シーリングワックス”から来てるの。壊さないと開けられないから、改ざん防止や“証”になった。メーカーズマークも同じで、一本一本が手作業で封をされてる。だから垂れ方も全部違うし、世界にひとつだけのオリジナルなの」

グラスに注がれた琥珀色を見つめながら、彼女が口にした。

「赤ってのはさ、ただの色じゃなくて、その人のスタイルみたいなものなのよ。カッコイイでしょ?」

そう言ってニッと笑う彼女の横顔を見て、私は思わず頷いた。

「そうですね、確かにカッコイイです」

それ以上、深い意味なんていらなかった。ただこの空気の中で、そういう会話ができること自体が心地よく、楽しかった。赤いワックスも、彼女の言葉も、バーの雰囲気にぴったりと溶け込んでいた。

「いいですね。昔から赤いワックスの存在は知っていたけれど、この話は知らなかったです。しかも、このシチュエーションで、素敵な女性から語られると……ちょっとドキドキしちゃいますねw」

「ふふ、ありがと」ニッと笑ってそう返す彼女の一言までもが、このバーの雰囲気に溶け込んでいた。

その赤は、不意に自分の愛車「CBR600RR」のファイティングレッドを思い起こさせた。胸の奥でワクワクが膨らむ。余韻を感じつつグラスの中のバーボンを口に含むと。おいしいかどうかは、正直まだわからない。けれど、その赤いシーリングワックスが語る物語と、このバーに漂う空気は、確かに心に残った。

自分では行かない空間とコンセプト。そんなバーに行くと、バーならではの話を聞かせてくれる人に出会う。お酒が入った席だからこそ、少し“かっこよすぎる”くらいのお話なのかもしれない。けれど、それがまた非日常を演出してくれて最高だ。お酒好きの仲間に付き合ってみるのも悪くない。

外に出ると、真夏の残暑がまだ街にまとわりついていた。コンクリートから立ち上がる熱気が足元を押し上げる一方で、ふと頬をかすめる風は、どこか秋の匂いを含んでいる。暑さと涼しさが混じり合う夜気の中を歩きながら、今しがたの会話を思い返す。

そんなことを思いながら、夜風に当たりつつ歩いて帰るのだった。

そうそうw、アルコールが入ったから、明日の朝はRRでワインディングは走れないなぁ、なんて思いながらね。流石に4時に出発はできないねー。