CBR600RR’07納車から268日経過して、ようやくマシンにも慣れ、二輪ジムカーナ自体の練習やパイロンワークにも慣れてきました。慣れとは恐ろしいもので、最初は滑りもしなかったタイヤですが、最近は八の字で開けるときリアは小さな砂利にのってスライドするし、ブレーキングするときはグリップの限界を確かめながら、タタタタっていうまで攻めている自分がいます。やはり、そろそろタイヤが必要なのでしょうか・・・。

話変わって写真は、前回のSRS愛知さんの自由練習でのスナップショット。お握りテールのRZRを見るとは懐かしさいっぱいですね。そして、写っているマシンの全てが2ストだったりするところも「峠を攻める」という言葉に青春を感じるOver35世代には、懐かしさに浸れます。

またブログのトップページを少々改造しました。本日は2008年09月18日、中部D杯R1から145日経過、中部D杯R2から61日経過、SRS愛知自由練習まであと17日です、中部D杯R3まであと45日です、CBR600RR納車から268日経過という自動更新のメッセージプログラムをしてみました。少ない練習と大会の機会なので、毎日時計代わりにカウントされる日数を見てメリハリのあるレース生活を心がけようと思います。

本題に戻って、最近タイヤがブレイクする感触を得るようになりました。理由を紐解くと、一つは慣れと共にライディングがラフになってきている。一つは、走る速度にタイヤの性能が追いついていないこと。の両方だと思われます。特にキョウセイ大学会場のように、荒れている部分とグリップの良い部分が混在しているコースの場合は、そのスリッピーなところで、同じようにハードなライディングをしたときに滑ってしまうといった感じですね。

そして最近はようやくストレートパイロンスラロームがいくらでもスピード上げられるようになってきました。経験の浅いNSRライダー達の後ろならば、なんとか着いていけるようです。またローハンドルのバイクなので、進入したら抜けられないというセクションも数多くあったのですが、だんだんと苦手意識も薄くなくなってきました。レース本番の一走目では、前回のように迂回せずに攻めてもいいかなと思えるようになりました。

130%とか140%とかで戦っている自分なので、10秒程度は短縮できる予感です(笑)と前向きでノーテンキな自画自賛は置いといて、次のステップに必要なものは何か?日々の生活の中で考えてみたところ、練習の仕方の変更だという結論になりました。

1.セッティングの良し悪しの判断をタイムで行う必要がある。

そろそろタイムで詰めていく時期になったと思います。いくつか走りやすい設定があったときに、どれを選択するべきか?フィーリングと共にタイムを指針とする必要がある。SRS愛知さんの練習計測システムを毎回設置していただければ助かるなと思う今日この頃。中部でトップに立とうと思い、育っていくライダーさん達にも、効果があるのではないかと思う。東京のように、多くの人が計測システムを持っていて開いたスペースがあれば時間を計って、感触を掴むという練習ができれば良いですね。

2.ライディングの良し悪しの判断をビデオで行う必要がある。

やはり自分では見えない体位のロス、無理な姿勢などを客観的に見て変える必要がある。マシンの挙動、ライダーの動作、そろそろ確認して理想のライディングを目指したい。カッコ悪いライディングを強制したいってのもあるしね。これは簡単ですね。練習会に三脚とカメラを持ち込んで自分取りをすれば良い。次回の練習で晴れたら実行です。

3.苦手を克服する。反復で得意を増やす。

コースのパターン、セクションのパターンはある程度の切り替えしパターンとブレーキパターン、間合いの組み合わせとなります。その基本パターンを一つづつ再現して走って苦手な部分を克服する練習が必要です。できればフリースペースのような場所でパイロンを数本持ち込んで、一つずつ試しながら練習する機会が必要です。昔のお台場での練習ではフリースペースがあって自由にコースを作って走った経験があります。できればSRS愛知さんも、名古屋のポートメッセの駐車場みたいに、大きな空間を個人が個々にセクションを作って学べる、フリースペース練習会をして欲しいと思う今日この頃です。たとえばですよ。駐車上にガッツセクションを10個作って、好きなセクションを好きなだけ走れる練習会なんて素敵ですね。中部全体のスキルアップになれば理想ですね。

4.最後に、無理を安全にしなければならない。

先述のようにタイヤという機能の性能的限界も見えて来ました。まだまだ今のタイムならば素直なライディングを志すだけで、上がっていくとは思いますが、やはり完全ノーマルCBR600RR’07でシードレベルの走り、いわゆる次のステップへ進もうということになると無理をして、なぜ無理なのか?を感じる必要性があります。どーすれば無理しなくとも大丈夫なのか、それは経験しないと掴めないことも多い。その為には、無理しても安全であること。簡単に言えばコケても良い状態にする必要があるってことです。そろそろプロテクターという装備を真剣に考える必要がありそうです。ぶん田さんのDRZの足挟みガードみたいな発想ですね。やっぱSSBを考えないといけないかも。でもカウルは捨てたくないなぁ・・・。

ということで、今の自分に何が必要であるのか?とりとめもなく綴ってみました。久しぶりに二輪ジムカーナのライディング向上を目指して、一日一膳の作業も、お終い。

本日も就寝。

「SetupとRiding」一覧

SRS愛知 自由練習会 9/7にて

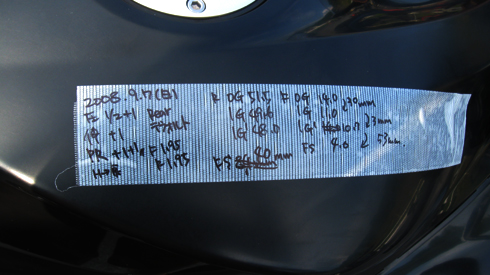

そもそも、セッティングデータを書いて、その印象と体感とタイムを記載しているブログで為になったものは、ありまなくて。車両も違えば使用している部品も違う。そんな違うだらけの人のマシンの設定は意味不明なものが多い。もれなく自分が書く設定も、意味がないだろうことは予想されるのだけれど、自分の為に今日という練習の経過を綴る。

設定の背景

・回転が安定しない。フルロックにもち込めない。

→ 解決するためにプリロードはほぼ最強から感覚で1回転戻す位置に変更。

→ フロントをほぼマキシマムで高い位置に。

・ダンパーは伸び圧ともに最強にして感覚で1~3/2戻す。

→ 路面の凸凹で飛ばないぎりぎりのレベルに。

効果

・若干だが回転時にロックが決まりやすいかも。

・それよりもオフセットパイロンでフロントがちゃんと切れる。うれしい。

・それよりもストレートパイロンでリアが寝る寝る。最速。

・全体的にイー感じ。

・推定ではノービスタイムは卒業できるかも。

理由

・リアで旋回できるようになったからだと思う。まるで一輪車のように。

・マシンがの旋回が軽い。車重が軽いのがあいまって感覚的にはNSRか?

4stエンジンが付いているのを忘れそう(笑)

デメリット

・リアの荷重過多。リアタイヤがブレーキとアクセルでブレイク寸前。

・アクセル開けたらリアがスライドする。

・定常円旋回が苦手かも。

→ やっぱり以前のようなフロントとリア1:1の荷重比が楽。

次回試すこと

・本来ならば、ここでハイグリップタイヤとスプロケ登場だけど、ぐっと我慢。

・スプリングのレートを上げてプリロードを抜きたいけど予算の都合で却下。

・ということは・・・。次は良し悪しは置いといて順番的に突き出し量だな。

→ お金いらないし(笑)セッティングの勘も復習できるし。これ採用。

やっぱりセッティングは感覚命だなと(笑)

やっぱり意味不明なメモになったなと(笑)

本日は就寝。